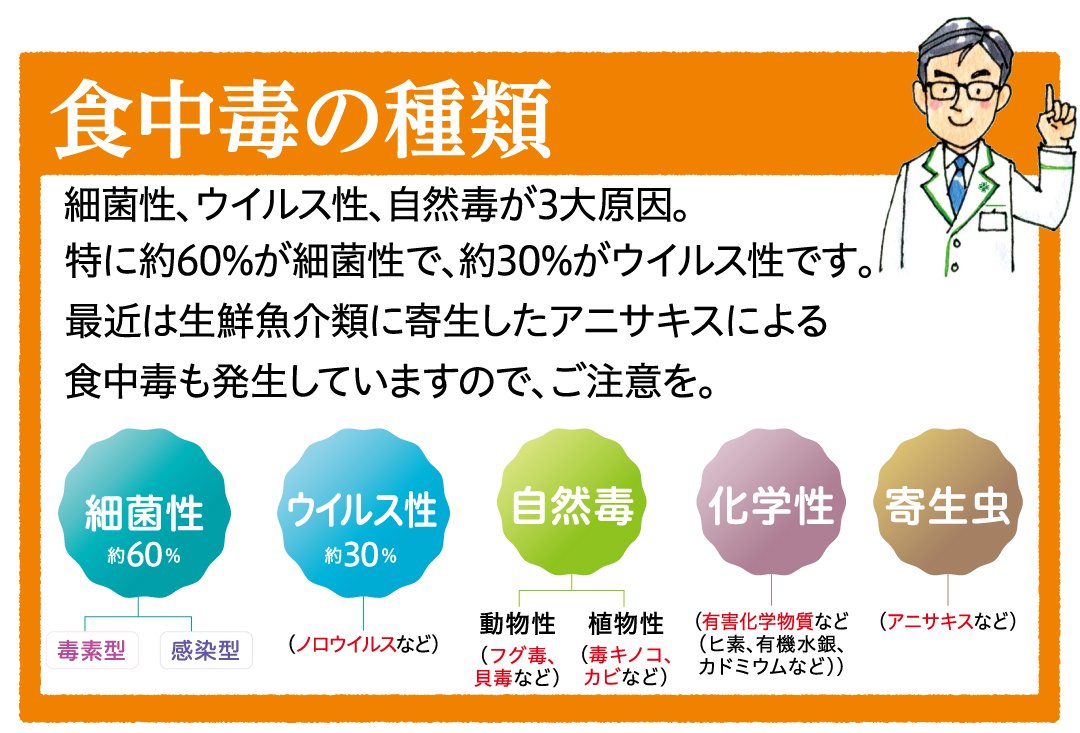

食中毒の種類

| 細菌性毒素型 食中毒 | |||

| 食中毒菌名 | 主な原因食品 | 菌の特徴・症状 | 対策のポイント |

|

穀物およびその加工品 (おにぎりやサンドイッチなど)

|

●人の皮膚、鼻の中、のど、化膿傷、ほこりなどにいる ●熱に強く、一度毒素ができてしまうと、加熱しても食中毒を防ぐことはできない ●食後1~5時間で激しい腹痛、下痢、吐き気などの症状が出る |

●手指に切り傷や化膿のある人は食品に直接触れて調理しない ●おにぎりを作る時はラップで包むようにして握る |

|

米や小麦を原料とする食品 (チャーハン、スパゲティなど)

|

おう吐型と下痢型に分かれる 【おう吐型】 ●食後30分~6時間で腹痛、吐き気、おう吐などの症状が出る 【下痢型】 ●食後8~16時間で腹痛、下痢などの症状が出る |

●一度に大量の米飯やめん類を作り置きせず、必要量だけを調理する ●穀類などを原料とした食品は調理後、速やかに冷蔵庫に保管する |

|

缶詰め、ビン詰め

|

●酸素のあるところでは増殖できない ●食後8~36時間で吐き気、おう吐、飲みこみにくい、かすんで見える、息苦しい、ろれつがまわらないなどの症状が出る |

●真空パックや缶詰が膨張していたら食べない ●1歳未満の乳児には乳児ボツリヌス症を発生する危険性があることから「はちみつ」の使用は避ける |

| 細菌性感染型 食中毒 | |||

| 食中毒菌の種類 | 主な原因食品 | 菌の特徴・症状 | 対策のポイント |

|

多種の食品、井戸水

|

●家畜の糞便に汚染された食肉からの二次感染によりあらゆる食品が原因となる ●O157の場合、食後4~8日で腹痛、下痢、発熱、おう吐、頭痛などの症状が出る |

●生野菜はよく洗い、食肉は中心部まで十分加熱する ●井戸水は定期的に水質検査を受け、飲用に適しているか確認 |

|

食肉(特に鶏肉)、飲料水、生野菜

|

●家畜、ペットから感染することもある ●乾燥に弱く、加熱すれば菌は死滅する ●食後1~7日で腹痛、下痢、発熱、おう吐などの症状が出る |

●生肉と調理済みの肉類とは箸は別々にする ●生肉を取り扱った後は、充分に手指を洗浄する ●井戸水は塩素消毒、または煮沸殺菌する |

|

十分に加熱していない卵、肉、魚など

|

●ペット、家畜、河川や下水などにいる菌 ●乾燥に強く、熱に弱い ●食後6~72時間で腹痛、下痢、発熱、吐き気、頭痛などの症状が出る |

●卵は新鮮なものを購入、冷蔵保管し、卵の生食は早い時期に消費する ●肉や卵などの食品は十分加熱する(割卵後は直ちに調理) |

|

魚介類(特に生食)

|

●海水程度の塩分のある食品中で増える菌、増殖が早い ●真水や熱、酸に弱い ●食後8~24時間で激しい腹痛、下痢、発熱、吐き気、おう吐などの症状が出る |

●魚介類は、調理前に流水でよく洗う ●夏季の生食は十分注意し、冷蔵保存 ●魚介類に使った調理器具類はよく洗浄、消毒し、二次感染を防ぐ ●加熱調理する場合は中心部まで十分加熱 |

|

肉、魚介類、野菜、カレー、シチューなど

|

●酸素を嫌うため、加熱調理された後、長時間放置された料理に多く発生する ●食後6~18時間で腹痛、下痢、おう吐などの症状が出る |

●加熱調理したものは早く食べる ●大量の食品を加熱調理したときは、室温で放置しない ●保管するときは、小分けにするなどして、すばやく冷却する ●加熱時にしっかりかき混ぜる |